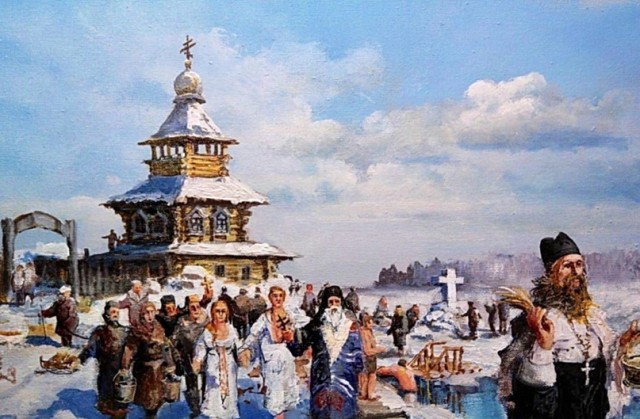

История Кубанских обычаев в Крещение Господне

Праздник, который

православные отмечали в ночь с 18 на 19 января, посвящался крещению Иисуса

Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.

На Кубани крещенскую полночь шли люди к реке, чтобы поглядеть, как вода вспять

потечет. Считалось промеж казаков, что только самым достойным показывалась

обратная вода: лишь праведники могли видеть, как в полночь остановится вода в

реке, замрет на мгновение, а потом в обратную сторону потечет. Эта «обратная»,

или «полуночная», вода, по поверьям, обладала мощными целительными свойствами.

На

Кубани в этот день вставали раньше обычного, чтобы приготовиться к обряду

очищения. Еще до восхода солнца казаки во дворах разводили костры, на которых

сжигали «святочный мусор», то есть всю одежду и предметы, которые были в ходу

во время святочных обрядов и гаданий. Казаки верили, что, увидев, как все это

сгорает в очистительном огне, нечисть испугается и уйдет обратно в свое

царство. Потому пепел от костров тщательно закапывался в землю, а место

кострища выравнивалось и зачищалось — «щоб мору ны було на скотыну».

Бытовал

по станицам еще один интересный обычай. Утром женщина не могла войти в дом

первой. Считалось, что под бабий подол может нечисть спрятаться и вместе с

бабой тайком в хату пройти. По утрам в станицах наблюдали примерно такую

картину: вышла рано утречком женщина «на двор по надобности», а обратно в хату

вернуться не может, стоит и ждет, пока какой-нибудь мужчина не войдет в дом

перед ней...

Когда прогорали очистительные костры, еще до рассвета солнца, жители станиц и

хуторов собирались в церкви, а затем шли на реку, к заранее вырубленной во льду

(если стояли морозы) проруби в виде креста. Причем прорубь, или «Иордань»,

могла быть как четырех-, так и восьмиконечной.

В больших станицах вырубали не одну прорубь, а пять, а еще окрашивали их в

цвета жизни: красный, зеленый, синий.

Изо

льда, если стояла подходящая морозная погода, станичники делали большой

стол-престол, который по традиции накрывали свиткой.

Утром после молитвы в церкви все жители шли на реку, где совершалось освящение

воды путем опускания креста в воду. Ставили большую свечку. Все от мала до

велика окунались в проруби, омывая свои тела и очищая душу. Казаки после

купания стреляли из ружей, распугивая болезни и всякую нечисть. Выпускали

голубей, чтобы они разогнали всю недобрую силу.

Придя домой, казаки сбрызгивали крещенской водой все углы дома, чтобы не

спрятались там хвори и напасти. Крещенская вода считалась особо целительной, ее

прятали подальше от чужого глаза. По поверью, она не портится двадцать лет.

Крещенской водой лечили людей и «чистых» животных (коров). А собакам и свиньям

давать крещенскую воду грешно.

Канун

праздника Крещения Господня считался днем строгого поста: пока совершаются все

крещенские молитвы и обряды, людям строго-настрого запрещено было принимать

пищу. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не ели до первой звезды.

Вечер накануне Крещения звался Крещенским, или вторым, сочельником. Были у него

и другие названия: канун Богоявления, голодная кутья. Последнее название, к

слову, вечер получил из-за того, что после появления на небе первой звездочки

начинать трапезу разрешалось только кутьей. Потому и сам вечер, и кутья

именовались «голодными».

Впрочем, голодная, или, по-другому, бедная кутья была такой только по названию.

Крещенский стол по изобилию не уступал новогоднему. Обязательными же блюдами на

нем были кутья, узвар, приготовление и перенос которых в святой угол, а затем

на стол сопровождались теми же действиями, словами, что и на Рождество: «Узвар

на базар, а кутя — на покути!» Перед тем как поставить кутью в святой угол,

стлали там сено.

И к этой трапезе, как на Рождество и Старый Новый год, могли приглашать Мороза.

По окончании крещенской трапезы кутью, узвар, Мороза и все плохое, нечистое

выпроваживали со словами: «Кыш, кутя, с покутя, а узвар — на базар». При этом

казаки стреляли, били скалками, палками по заборам и воротам. А сено, солому и

хлеб с крещенского стола подкладывали в гнезда домашней птице, скармливали

«чистым» домашним животным — коровам. Остатки кутьи могли отдавать птице: «Щоб

було в огороди всэ, шоб птыця водылась».

С

освященной в полночь на реке водой возвращались казаки домой и в первую очередь

окропляли подворье, дом, членов семьи, все хозяйство.

В некоторых станицах бытовал обычай в это же время снаружи дом обводить

сплошной меловой линией — чтобы хорош был, чтобы из дома ничего не пропадало,

чтобы куры хорошо неслись да скотинка плодилась.

Соблюдался в канун Богоявления и такой обычай, называющийся «свечками». Во

время вечерни женщины в храме ставили к сосуду, в котором освящается вода,

перевязанные нитками или лентами свечи, а по освящении воды забирали их домой и

хранили до особой надобности. Эти свечи зажигались перед иконами во время

родов, считалось, что они освещают младенцу путь на этот свет. А еще пчеловоды

ставили одну такую свечу к кресту и три — к сосуду с водой, стараясь накапать

побольше воска в воду, ставя свечи так, чтобы они отекали и капли воску

попадали в сосуд. По освящении воды пчеловоды старались прежде всех зачерпнуть

ее и поймать побольше воску, плавающего на поверхности. А когда приносили

освященную воду с каплями воска домой, кропили ею летки и оставляли сосуд со

святой водой рядом с ульями до выставки пчел на пасеку.

Две

ночи на Святках официально посвящались гаданиям: первая — на Васильев день (на

встречу Старого Нового года с 13 на 14 января), вторая — на Крещение (в ночь с

18 на 19 января). Гадания были самыми разными — и по форме, и по содержанию.

Однако при всем многообразии форм суть гаданий сводилась к желанию узнать

ответы на основные вопросы, всегда волновавшие людей. На Крещение гадали о

замужестве и жизни в замужестве, о жизни и смерти как таковых, об урожае и

недороде, голоде и изобилии, войне и спокойной жизни. К слову, и святочные

обряды тоже носили сакральный — очистительный — характер. На Святках полагалось

окуривание и окропление водой домов и хозяйственных построек, выбрасывание

мусора, церковное освящение воды в водоемах для изгнания оттуда нечистой силы.

С

Крещением казаки также связывали множество разнообразных поверий, примет,

обычаев. В Крещенский сочельник — последний и главный день святочных гаданий,

казаки и казачки, по древнему обычаю, рисовали на окнах и дверях домов кресты.

Кресты выводили мелком или копотью свечи. Обычно это действо выполнял глава

семьи — отец, его сопровождал кто-нибудь из домочадцев. Все были без шапок, с

хлебом-солью в руках.

По традиции, накануне большого зимнего праздника жители хуторов и станиц

выполняли целый ряд действ, которые призваны были способствовать здоровью,

благополучию, будущему урожаю.

По

станицам существовало обыкновение ходить в полночь на Крещение за водой на

реку. Старожилы поговаривали, что в эту пору вода в реках колышется. Почерпнув

речной воды, приносили ее домой и сохраняли: считалось, что эта вода может

стоять несколько лет в закрытом сосуде, не портясь, только бы никто нечистый к

ней не прикасался.

В

Крещенский сочельник, как и в Рождественский, крестники шли к своим крестным

поздравлять с праздником. Приходили всегда с угощениями — пирогами, кутьей,

варениками. Крестные, попробовав угощение, одаривали своих крестников

подарками, угощениями, а иногда и деньгами.

Таинство водосвятия было кульминацией праздника: в крещенский вечер совершалось

два освящения воды: одно накануне Крещения, внутри храмов, другое в самый день

Крещения, на ближайшей реке или озере. Шествие для освящения воды в водоемах

называлось «крестным ходом на Иордань».

Крестный

ход шел к тому месту, где во льду (если была морозная погода) заранее прорубали

крест. В центре фигуры делалось отверстие, куда забивался чоп. Когда священник

завершал молебен, чоп вынимали, и вода из отверстия под давлением била

фонтаном, окропляя собравшихся вокруг людей. Святой водой умывались и наполняли

принесенные с собой емкости, а некоторые — самые отважные из собравшихся — даже

купались в проруби. Считалось, что тот, кто в трескучие морозы на Крещение

искупается в проруби, не только не заболеет после этого, но и будет здоровым

целый год.

Комментарии