Первое боевое столкновение казаков с китайцами (Ачанский бой)

Первоначальному успеху русской экспансии в Маньчжурии способствовало то, что силы маньчжуров были до 1662 года отвлечены на окончательное покорение Южного Китая. Тем временем, в 1649-1651 гг. Ерофей Хабаров со своими казаками основал ряд поселений вдоль реки Амур. Здесь жили племена гиляков, дауров и других народов, считавшихся маньчжурскими подданными.

Ерофей Павлович Хабаров

Ерофей Павлович Хабаров

Современная Даурия — это территория Бурятии, Забайкальского

края и Амурской области. В те годы там мало кто бывал из русских поселенцев.

Впервые о Даурии (стране, где живут дауры — китайская народность) узнали в 1640

году от Еналея Бахтеярова, помощника Головина, и Василия Пояркова, которых

бывший воевода отправлял на розыски ближайшего пути в Китай и возможности

подчинить российскому царю народов, живущих на Амуре. И вот осенью 1649 года

отряд Ерофея Хабарова из 70 человек прибыл в Даурию, оказавшуюся не столь

богатым краем, как мечталось, да и местные были наслышаны о русских — ушли из

своих селений раньше. Однако там он узнал о более дальних местах за Амуром, что

славились пушниной, зверем и птицей.

Дойдя до Албазино (первое русское поселение на границе

Амурской области с Китаем, сейчас — приграничная территория, въезд по

пропускам) и фактически подчинив себе эти территории, Хабаров понял, что сил у

него мало. Вернувшись в Якутск, собирает новый отряд казаков для похода к реке

Амур (160 человек) и передает в Москву чертеж Даурии, где отмечает известные

теперь ему места. С этого чертежа и начинаются карты Сибири, которые позже

войдут в «Хорографическую чертежную книгу» Семена Ремезова. Казаки и

примкнувшие к ним «охочие люди» добрались до Амура, вернулись в Албазино, где

их ждали оставленные прежде люди. Дальше начинается история, одновременно очень

важная для государства и некрасивая для портрета Хабарова.

Осенью 1651 г. отряд из около 200 русских служилых и «вольных» казаков под предводительством Ерофея Хабарова спустился на стругах вниз по Амуру до земель ачанов (предков ульчей и нанайцев), где было решено расположиться на зимовку. 8 октября 1651 г. зимовье подверглось внезапному нападению 800 ачанов и дючеров. Атака была отбита, а окрестные селения приведены в покорность. Однако казаки всё же приступили к строительству укрепленного острога. Правда, деревянная крепость была небольшого размера, часть домов, где размещались казаки, находилась за пределами стен и не была защищена от нападений. Кроме того, Хабаров не предусмотрел позиций для артиллерии, что, впоследствии, ставилось ему в вину: «Пушкам ни роскатов, ни быков не поставил, а поставил среди улицы просто». Все русские казаки имели ручное огнестрельное оружие — длинноствольные фитильные пищали. Кроме того в отряде была одна большая медная и две малых железные пушки. Здесь избиение местных и ограбление продолжилось наряду с тщательным рисованием окрестностей Амура, а позже рек Зеи и Буреи.

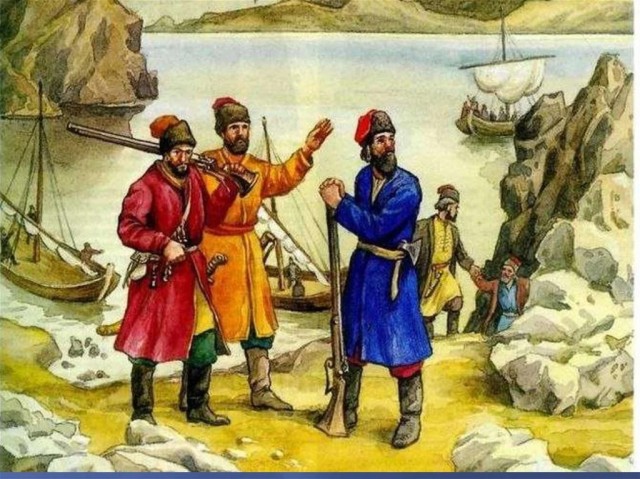

Русские казаки на Амуре

Русские казаки на Амуре

Важное дело изучения Приамурья смешивалось с безграничной

властью Хабарова. Рассказывали, жестокость его доходила до того, что он избивал

своих людей, принуждая двигаться вперед, ведь условия их путешествия были

совсем не райскими. А с аборигенами он и раньше никогда не считался, убивая

местных сотнями. Хабаров начал собирать с них дань на имя русского царя. Это

вызвало вмешательство местных цинских властей. А пока что Хабарова ждали новые

бои – отдавать драгоценных соболей просто так дауры не собирались, равно как и

вставать под руку царя.

К марту 1651 года отряд зашел достаточно далеко, чтобы

столкнуться маньчжурским Китаем – Хабаров собирал ясак с данников империи Цин.

Между тем старейшины ачеров и дючеров выслали гонцов в маньчжурскую пограничную

крепость Нингута. До 1653 г. Нингута подчинялась амбань-чжаньгиню Мукдена, -

города, который до 1644 года являлся священной столицей Цинов. В отписке

Хабарова наместник Мукдена (Надымны) назван Учурдой. Учурда - искаженное маньчжурское слово «ухэрида», часто

используемое для обозначения высокопоставленных офицеров маньчжурской армии. Иведака-мафа и

Тамфи-мафа, судя по всему, являлись местными старейшинами (слово мафа

переводится с маньчжурского, как «старик», «старейшина»), - помощниками мэйрэн-чжаньгиня Хайсэ. Нингута в те годы представляла собой

заштатный городок-крепость, единственный на всей территории северной

Маньчжурии. Согласно данным «Шэнцзин тунчжи» (изд. 1684 г.) каменная крепость

Нингута на южном берегу р. Хайлар-бира была построена маньчжурским полководцем

Убахай-батуру в 1633-37 г.г., как база для военных походов на северо-запад. В

Нингуте был расквартирован небольшой гарнизон знаменных войск, да и те, по

свидетельству китайских историков, не самые боеспособные, - в основном пожилые

изувеченные в боях воины, да новобранцы, не нюхавшие пороху. Все основные

воинские силы империи были сосредоточены на юге, - шла война с Китаем.

В конце 1651 года нингутский чжангинь (военный командант) Хайсэ принял решение выступить против русских казаков и пленить их. Губернатор Нангута Хайсэ зимой 1651/52 г. решил выступить против незваных пришельцев и проучить их. Он направился в Ачанскую землю с отрядом, которым также командовал ротный начальник Сифу (русские источники упоминают лишь одного маньчжурского командира — Сифу (Исинея)). Отряд насчитывал 600 маньчжурских воинов, вооружённых в основном холодным оружием. Имелось только 6 лёгких пушек и 30 пищалей с 3 или 4 короткими стволами, а также начинённые порохом глиняные петарды для подрыва укреплений. Маньчжуры двигались по зимним дорогам на лошадях (по три лошади на каждых двух человек).

Маньчжур с луком

Маньчжур с луком

В марте войско Нангута Хайсэ, состоящее из маньчжуров и

подвластных племён, подошло к Ачанскому острогу, основанному Хабаровым на

берегу озера Болонь. Здесь 24 марта 1652 года состоялся первый в истории бой

между русскими и китайскими войсками. У маньчжуров и их подданных было чуть

больше 2 тысяч человек, у казаков – немногим более 200. Это кончилось прямым

столкновением – позже Хабаров докладывал, что его атаковало 600 маньчжуров и около

1,5 тысяч дауров.

Маньчжурскому отряду удалось скрытно подойти к Ачанскому острогу. На рассвете 24 марта (3 апреля) у русской крепости выше по течению Амура внезапно появилось войско облаченных в доспехи всадников. Караульный казак немедленно поднял тревогу. Казаки спешно вставали ото сна, вооружались и надевали куяки (доспехи). Ворота острога были закрыты, поэтому казаки, ночевавшие в домах снаружи от крепости, вынуждены были перебираться через стены. Маньчжуры открыли по острогу огонь из пушек и пищалей, русские вели ответную стрельбу со стен из пищалей. Перестрелка продолжалась весь день. Под вечер маньчжуры продвинулись к самым стенам острога, укрываясь за брошенными русскими домами. Подобравшись ещё ближе, маньчжуры сумели вырубить три звена бревенчатой стены, открыв себе дорогу в крепость. Однако Хабаров успел подвести к пролому большую медную пушку и встретить атакующих огнём в упор. В проломе маньчжуры понесли наибольшие потери и отошли назад. Хабаров решил развить успех и сам устроил вылазку. Из крепости вышло 156 казаков, а оставшиеся 50 русских прикрывали их огнём из пищалей со стен острога. Защищённые доспехами казаки во главе с Хабаровым вступили в рукопашный бой с маньчжурами и обратили их в бегство. Было захвачено несколько пленных, давших потом показания, восемь вражеских знамен, 2 железные пушки, 17 пищалей, 830 лошадей и продовольственные запасы. На поле боя осталось 676 убитых врагов (из пришедших 600 циньцев и присоединившихся к ним около полутора тысяч человек из местных племён. Казаки потеряли убитыми 10 человек, 78 получили ранения. Таким образом, первое столкновение между русскими и китайскими подданными завершилось победой русских.

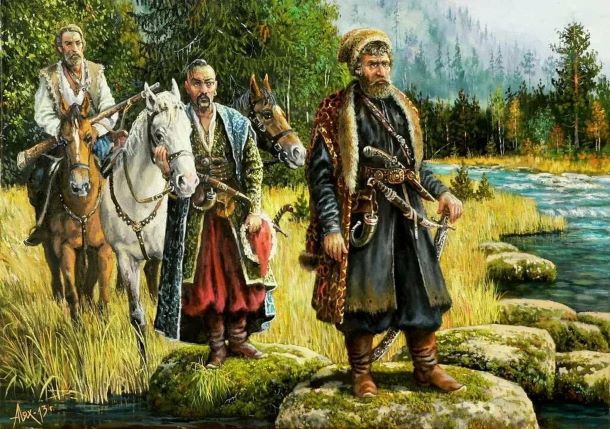

Казак из отряда Хабарова в полном вооружении

Казак из отряда Хабарова в полном вооружении

Если верить Хабарову, китайский отряд был разбит, но было

понятно – маньчжуры вернутся с подкреплением. 4 апреля 1652 года, те есть через

месяц после Ачанского сражения, из Пекина в Нангуту пришло указание о

подготовке новой экспедиции против русских на Амуре. В августе 1652 г. на смену

попавшему в опалу Хайсэ в Нингуту прислали уроженца сунгарийского селения

Нельба Шарходу с пожалованием ему титула

Бэйхай-вань (князь северного моря). По сведениям, опубликованным Гиринским

университетом, только лишь после этого, - в 1653 году в Нингуте был сформирован

отряд в составе 430 человек при 8 офицерах. Однако разведчики донесли, что

против его маленькой армии (меньше, чем в 200 человек) движется шеститысячное

войско. И русский отряд повернул обратно.

Весной 1652 г. русский отряд оставил Ачанский острог и ушёл вверх по Амуру, Сообщая в Якутск о произошедшем, Хабаров объяснял, что не может со своим отрядом без поддержки закрепиться в среднем Приамурье: «А в Даурской земли на усть Зеи и на усть Шингалу (Сунгари) теми людьми сесть не смеем, потому что тут Богдоева (Китайская) земля близко, и войско приходит на нас большое с огненным оружьем и с пушками и с мелким оружьем огненным, чтоб государеве казни порухи не учинить и голов казачьих напрасно не потерять». В полной мере это ещё не было сражением между русскими и китайцами в национальном смысле, так как этнических китайцев в этом войске Цинской империи не было.

Комментарии